高島市磐座散策

2013年8月7日

高島市の磐座散策をしてきました。

以前に高島市の白鬚神社の三尾山を案内していただき登りました。

(『白鬚神社の三尾山』 http://omiiwakura358.shiga-saku.net/e934552.html )

今回もその方が高島市にある他の磐座、名岩の数々を案内くれました。

まず、高島市の「近江高島駅」まで行きました。

地図はこちら

大きな地図で見る

近江高島駅の名物といえば、巨大なガリバー象です。

「ガリバー旅行村」という、山の中のキャンプ場が有名で、湖西の小学校の人は学校行事で行ったことがある人がほとんどではないでしょうか。

ここから車で案内していただき、磐座散策のスタートです。

まず行ったところは、「水尾(みお)神社」です。

こちらの境内に磐座がありました。

幅5メートル、高さ2.5メートルくらいの大きな磐座がありました。

周りにたくさんある岩郡のなかでもひときわ大きなこの磐座は、存在感があり圧巻です。

そのほか、この神社は岩が豊富にあり、「水尾庭園」という岩で積んだ見事な庭園があります。

建設会社が数年をかけて造ったそうですが、岩と水の壮大に描かれた芸術です。

機械で積んだ岩がほとんどですが、その中でも、土の中に埋没されていただろう、巨大な岩も数個ありました。

また、境内の別のところには、悪霊を祓う霊石といわれる、「祓岩(はらいいわ)」がありました。

高島の山麓にある水尾神社はまさに、岩の集積で出来上がった神秘ある神社です。

続いて、安曇川町の「安閑(あんかん)神社」にある、石を見ました。

場所はこちら

大きな地図で見る

民家の中にある、小さな神社ですが、ここには古代の岩が飾っています。

右の方は「力石(りきいし)」、別名「水口(みなくち)石」と呼ばれる石で、鎌倉時代にこの岩を担いで、水を止めた女性がいたという伝説がある石です。

そして、左の方は「神代文字の石」は、字とも絵とも判別の付かないものが刻まれていて、いつの時代のものなのかも、文字の解読もされいない謎多き石です。

そして、この安閑神社から少しはなれたところに、滋賀県下でも屈指の巨大な石塔があります。

「鶴塚」と呼ばれるこの石塔は、当時の原型がそのまま残っているものです。

昔の人が人力で積み上げるには、すごい力だったろうなと思えます。

続いては、三尾神社旧跡にある、「安産もたれ石」です。

第26代継体天皇の母がこの石にもたれて子を産んだと言われるちいさな石です。

そして、雰囲気を少し変えまして、中国から材料をほとんどもってきたという、「陽明園」という公園にやってきました。

中国の陽明学を伝えたといわれる「王(ワン)陽明」の像があり、後ろには中国の岩が積まれています。

高島の岩とは関係ないのですが、この岩を見ると、今まで見た岩とは全然違う形をしていて、国の違いで岩も違うのだと興味深いものでした。

続きまして、近江高島駅の近くにある「大溝城跡」の石垣を見ました。

場所はこちら

大きな地図で見る

琵琶湖反対側には、織田信長の「安土城」があり、それと時を同じくして高島領を支配すべくできた、「大溝城」。

明智光秀の設計だといわれています。

敷地はそんなに大きくはなく、お城としては小さな造りだったと思われますが、ここから高島の地が一望できるところで、重要な場所だったと思われます。

石垣がありましたが、当時のまま残っています。

歴史を感じる石積みに、当時の様子が伺えます。

そして、最後に石仏の集積を見ました。

場所はこちら

大きな地図で見る

「鵜川四十八躰仏(うがわよんじゅうはちたいぶつ)」です。

1553年に安土町にある、観音寺城主が亡き母のために造ったといわれる石仏郡です。

48体という名前ですが、実際は33体しかありません。

13体が大津市坂本に移され、3対は盗難にあったそうです。

高島は自然と岩にあふれた、とても魅力ある場所でした。

古代から、重要な場所としてあったのではないかと思われます

(^0^)

高島市の磐座散策をしてきました。

以前に高島市の白鬚神社の三尾山を案内していただき登りました。

(『白鬚神社の三尾山』 http://omiiwakura358.shiga-saku.net/e934552.html )

今回もその方が高島市にある他の磐座、名岩の数々を案内くれました。

まず、高島市の「近江高島駅」まで行きました。

地図はこちら

大きな地図で見る

近江高島駅の名物といえば、巨大なガリバー象です。

「ガリバー旅行村」という、山の中のキャンプ場が有名で、湖西の小学校の人は学校行事で行ったことがある人がほとんどではないでしょうか。

ここから車で案内していただき、磐座散策のスタートです。

まず行ったところは、「水尾(みお)神社」です。

こちらの境内に磐座がありました。

幅5メートル、高さ2.5メートルくらいの大きな磐座がありました。

周りにたくさんある岩郡のなかでもひときわ大きなこの磐座は、存在感があり圧巻です。

そのほか、この神社は岩が豊富にあり、「水尾庭園」という岩で積んだ見事な庭園があります。

建設会社が数年をかけて造ったそうですが、岩と水の壮大に描かれた芸術です。

機械で積んだ岩がほとんどですが、その中でも、土の中に埋没されていただろう、巨大な岩も数個ありました。

また、境内の別のところには、悪霊を祓う霊石といわれる、「祓岩(はらいいわ)」がありました。

高島の山麓にある水尾神社はまさに、岩の集積で出来上がった神秘ある神社です。

続いて、安曇川町の「安閑(あんかん)神社」にある、石を見ました。

場所はこちら

大きな地図で見る

民家の中にある、小さな神社ですが、ここには古代の岩が飾っています。

右の方は「力石(りきいし)」、別名「水口(みなくち)石」と呼ばれる石で、鎌倉時代にこの岩を担いで、水を止めた女性がいたという伝説がある石です。

そして、左の方は「神代文字の石」は、字とも絵とも判別の付かないものが刻まれていて、いつの時代のものなのかも、文字の解読もされいない謎多き石です。

そして、この安閑神社から少しはなれたところに、滋賀県下でも屈指の巨大な石塔があります。

「鶴塚」と呼ばれるこの石塔は、当時の原型がそのまま残っているものです。

昔の人が人力で積み上げるには、すごい力だったろうなと思えます。

続いては、三尾神社旧跡にある、「安産もたれ石」です。

第26代継体天皇の母がこの石にもたれて子を産んだと言われるちいさな石です。

そして、雰囲気を少し変えまして、中国から材料をほとんどもってきたという、「陽明園」という公園にやってきました。

中国の陽明学を伝えたといわれる「王(ワン)陽明」の像があり、後ろには中国の岩が積まれています。

高島の岩とは関係ないのですが、この岩を見ると、今まで見た岩とは全然違う形をしていて、国の違いで岩も違うのだと興味深いものでした。

続きまして、近江高島駅の近くにある「大溝城跡」の石垣を見ました。

場所はこちら

大きな地図で見る

琵琶湖反対側には、織田信長の「安土城」があり、それと時を同じくして高島領を支配すべくできた、「大溝城」。

明智光秀の設計だといわれています。

敷地はそんなに大きくはなく、お城としては小さな造りだったと思われますが、ここから高島の地が一望できるところで、重要な場所だったと思われます。

石垣がありましたが、当時のまま残っています。

歴史を感じる石積みに、当時の様子が伺えます。

そして、最後に石仏の集積を見ました。

場所はこちら

大きな地図で見る

「鵜川四十八躰仏(うがわよんじゅうはちたいぶつ)」です。

1553年に安土町にある、観音寺城主が亡き母のために造ったといわれる石仏郡です。

48体という名前ですが、実際は33体しかありません。

13体が大津市坂本に移され、3対は盗難にあったそうです。

高島は自然と岩にあふれた、とても魅力ある場所でした。

古代から、重要な場所としてあったのではないかと思われます

(^0^)

須田郡司さんのお話・湖国巨石の会

2013年5月19日

琵琶湖博物館・生活実験工房和室にて、素晴らしい出逢いをしました。

世界を又に駆ける磐座写真家

須田郡司(すだぐんじ) さんです。

(須田さんホームページ: http://www.sudagunji.com/index.html

彦根市に住む須田さんが、この近江磐座研究会のブログを見て連絡をいただき、ご縁ができました。

本日は須田さんのお話会がここで開かれました。

琵琶湖博物館の野外展示にある生活実験工房は昔ながらの民家です。

プロジェクターに巨石の写真を写しながらお話をしてくれました。

写真家の須田さんは、はじめは神社仏閣などを回っていたのですが、そこに多くある巨石に魅せられてきたそうです。

その中で、初めて衝撃を受けたのが青森県の石神神社の石神だそうです。

そして世界をまわり、巨石の写真を撮っていきました。

初めて見る世界の巨石にビックリ!!

ジンバブエ共和国にある、

「バランシングストーン」

ミャンマーにある、

「ゴールデンロック」

アメリカにある高さ244mの、

「スパイダーロック」

中国の「黄山」

ギリシャの「メテオラ」

オランダの「ボルゲル・ハネベッド」

世界中の巨石を見てまわった須田さんは、中でも近江の磐座に興味をもっているそうです。

その写真も多く見せてもらいました。

米原市の「鳥帽子岩」

彦根市の多景島

その中にある「題目岩」

彦根市、荒神山の「蛇岩」

多賀町、青龍山の磐座

彦根市、比婆神社の巨石

最後は熊本県にある、自然にできた丸石、「悠久石」

須田さんは彦根・米原を中心に湖東の巨石マップを作られました。

この巨石マップを滋賀県中のマップに広めたいと言われ、我ら近江磐座研究会も協力させていただくことになりました。

須田さんと記念撮影(^^)

Facebookで、『湖国・巨石の会』というグループを作り、これからも情報を共にし、更に磐座研究に拍車がかかりそうです。

今後も乞うご期待ください

(^0^)/

琵琶湖博物館・生活実験工房和室にて、素晴らしい出逢いをしました。

世界を又に駆ける磐座写真家

須田郡司(すだぐんじ) さんです。

(須田さんホームページ: http://www.sudagunji.com/index.html

彦根市に住む須田さんが、この近江磐座研究会のブログを見て連絡をいただき、ご縁ができました。

本日は須田さんのお話会がここで開かれました。

琵琶湖博物館の野外展示にある生活実験工房は昔ながらの民家です。

プロジェクターに巨石の写真を写しながらお話をしてくれました。

写真家の須田さんは、はじめは神社仏閣などを回っていたのですが、そこに多くある巨石に魅せられてきたそうです。

その中で、初めて衝撃を受けたのが青森県の石神神社の石神だそうです。

そして世界をまわり、巨石の写真を撮っていきました。

初めて見る世界の巨石にビックリ!!

ジンバブエ共和国にある、

「バランシングストーン」

ミャンマーにある、

「ゴールデンロック」

アメリカにある高さ244mの、

「スパイダーロック」

中国の「黄山」

ギリシャの「メテオラ」

オランダの「ボルゲル・ハネベッド」

世界中の巨石を見てまわった須田さんは、中でも近江の磐座に興味をもっているそうです。

その写真も多く見せてもらいました。

米原市の「鳥帽子岩」

彦根市の多景島

その中にある「題目岩」

彦根市、荒神山の「蛇岩」

多賀町、青龍山の磐座

彦根市、比婆神社の巨石

最後は熊本県にある、自然にできた丸石、「悠久石」

須田さんは彦根・米原を中心に湖東の巨石マップを作られました。

この巨石マップを滋賀県中のマップに広めたいと言われ、我ら近江磐座研究会も協力させていただくことになりました。

須田さんと記念撮影(^^)

Facebookで、『湖国・巨石の会』というグループを作り、これからも情報を共にし、更に磐座研究に拍車がかかりそうです。

今後も乞うご期待ください

(^0^)/

山歩かない磐座散策

2013年5月3日

今回はいつもとは違う磐座研究会を開催。

その名も・・・・

『山歩かない磐座散策』

近江磐座研究会の広報を仲間内でしている中で、

「磐座は見てみたいけれども、山登りまではできないわぁ」

という声が多く、今回は車移動と最小限の歩きだけでできる場所を選んで、近江の地と磐座と琵琶湖とを満喫できるプランを練りました。

もし、このブログを見ている方で、磐座を見てみたいわぁという方にもおすすめの場所たちです。

今回は今までの最多、12名の参加で、京都、大阪、川西、名古屋など、遠くからの参加に、なんと千葉県から来てくれた方もいて、みんなで楽しく出発です。

◎近江八幡駅に集合していざ出発です!!

◎まず、最初の場所は

『船岡山』 です。

詳しくは前回の船岡山のページを参照してください。

↓

http://omiiwakura358.shiga-saku.net/c34565.html

船岡山の磐座をみて、みんなビックリ!!

話には聞いていた磐座の迫力は違いますよ。

船岡山は山という名前ですが、実際のところは丘という感じで、みんなで散歩しながら和気あいあいと話が弾んでました。

みんなで記念撮影

◎続きましては船岡山の近くにある、

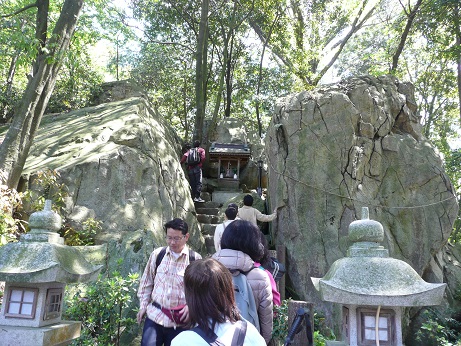

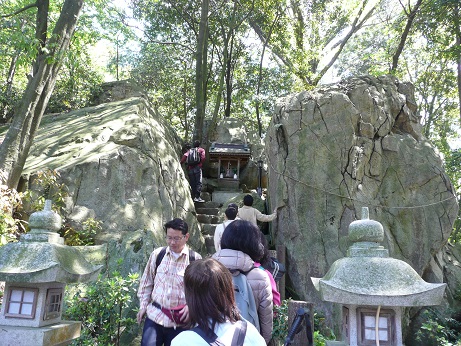

『太郎坊』 です。

詳しくはこちら

↓

http://omiiwakura358.shiga-saku.net/c34616.html

本日は晴天で太郎坊の山もきれいに写ってます。

車で境内の上までのぼり、最後の階段を少しだけ上がります。

上からの近江の大地にみんな歓声をあげていました。

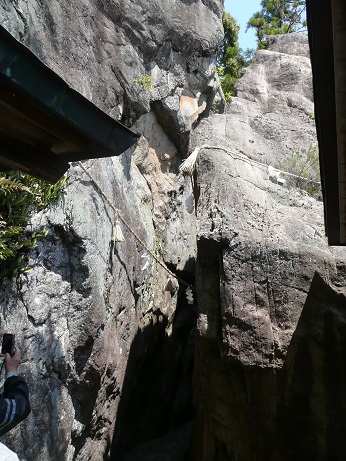

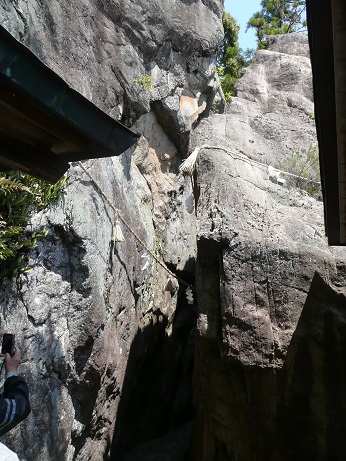

太郎坊の夫婦岩。

狭い岩の間をくぐりぬけます。

夫婦岩の見上げる大岩は迫力満点。

太郎坊をバックに記念撮影。

晴天で三角山も素晴らしくキレイです。

◎琵琶湖満喫、お昼ご飯

長命寺の近くには、キレイな琵琶湖海岸があり、そこでみんなでお昼ご飯。

実は、ここは公にはなっていないところで、今回の磐座研究会の下見に行ったときに発見した場所です。

一般の人は誰もいていない、マイビーチですよ。

これを見ている方には場所を教えますね。

是非行ってみてください。

↓

ここで琵琶湖をバックに演奏をしてくれ、和んでいました。

◎そして、続いては、

『長命寺』 です。

詳しくはこちら。

↓

http://omiiwakura358.shiga-saku.net/c34702.html

こちらも車で上まであがり、境内の階段を少し登ります。

長命寺の裏には巨大な磐座があります。

みんな興味津々、磐座を見上げています。

そして、もう一つある、平べったい磐座もあります。

◎途中でお土産タイム、「たねや」本店

近江八幡に来た記念に、近江が誇る有名和菓子店「たねや」の本店に行ってお土産を買いました。

本日はゴールデンウィークで中には大勢のお客さんでにぎわっていました。

◎最後に行ったのは近江富士の、

『三上山』 です。

詳しくはこちら。

↓

http://omiiwakura358.shiga-saku.net/c34906.html

近江八幡から車で移動すること20分ほどで、近江富士の三上山に行きました。

三上山には登ってはいませんが、見ていただくだけでもお見事な山です。

なんせ、新幹線に乗っても名神高速道路を走っても見える山ですので、遠方から来てくれた方にも記憶に残ってくれたと思います。

登山口の御上神社でお参りをして、みんなで記念撮影

10時に集合して、17時に解散。

磐座あり、山あり、大地あり、琵琶湖ありと、近江を満喫していただいた一日でした。

(^0^)♪

今回はいつもとは違う磐座研究会を開催。

その名も・・・・

『山歩かない磐座散策』

近江磐座研究会の広報を仲間内でしている中で、

「磐座は見てみたいけれども、山登りまではできないわぁ」

という声が多く、今回は車移動と最小限の歩きだけでできる場所を選んで、近江の地と磐座と琵琶湖とを満喫できるプランを練りました。

もし、このブログを見ている方で、磐座を見てみたいわぁという方にもおすすめの場所たちです。

今回は今までの最多、12名の参加で、京都、大阪、川西、名古屋など、遠くからの参加に、なんと千葉県から来てくれた方もいて、みんなで楽しく出発です。

◎近江八幡駅に集合していざ出発です!!

◎まず、最初の場所は

『船岡山』 です。

詳しくは前回の船岡山のページを参照してください。

↓

http://omiiwakura358.shiga-saku.net/c34565.html

船岡山の磐座をみて、みんなビックリ!!

話には聞いていた磐座の迫力は違いますよ。

船岡山は山という名前ですが、実際のところは丘という感じで、みんなで散歩しながら和気あいあいと話が弾んでました。

みんなで記念撮影

◎続きましては船岡山の近くにある、

『太郎坊』 です。

詳しくはこちら

↓

http://omiiwakura358.shiga-saku.net/c34616.html

本日は晴天で太郎坊の山もきれいに写ってます。

車で境内の上までのぼり、最後の階段を少しだけ上がります。

上からの近江の大地にみんな歓声をあげていました。

太郎坊の夫婦岩。

狭い岩の間をくぐりぬけます。

夫婦岩の見上げる大岩は迫力満点。

太郎坊をバックに記念撮影。

晴天で三角山も素晴らしくキレイです。

◎琵琶湖満喫、お昼ご飯

長命寺の近くには、キレイな琵琶湖海岸があり、そこでみんなでお昼ご飯。

実は、ここは公にはなっていないところで、今回の磐座研究会の下見に行ったときに発見した場所です。

一般の人は誰もいていない、マイビーチですよ。

これを見ている方には場所を教えますね。

是非行ってみてください。

↓

ここで琵琶湖をバックに演奏をしてくれ、和んでいました。

◎そして、続いては、

『長命寺』 です。

詳しくはこちら。

↓

http://omiiwakura358.shiga-saku.net/c34702.html

こちらも車で上まであがり、境内の階段を少し登ります。

長命寺の裏には巨大な磐座があります。

みんな興味津々、磐座を見上げています。

そして、もう一つある、平べったい磐座もあります。

◎途中でお土産タイム、「たねや」本店

近江八幡に来た記念に、近江が誇る有名和菓子店「たねや」の本店に行ってお土産を買いました。

本日はゴールデンウィークで中には大勢のお客さんでにぎわっていました。

◎最後に行ったのは近江富士の、

『三上山』 です。

詳しくはこちら。

↓

http://omiiwakura358.shiga-saku.net/c34906.html

近江八幡から車で移動すること20分ほどで、近江富士の三上山に行きました。

三上山には登ってはいませんが、見ていただくだけでもお見事な山です。

なんせ、新幹線に乗っても名神高速道路を走っても見える山ですので、遠方から来てくれた方にも記憶に残ってくれたと思います。

登山口の御上神社でお参りをして、みんなで記念撮影

10時に集合して、17時に解散。

磐座あり、山あり、大地あり、琵琶湖ありと、近江を満喫していただいた一日でした。

(^0^)♪

小林正観さん 近江高天原について語る

『近江磐座研究会』の発案者、小林正観さんが長浜市での講演会の前半で、高天原について話をしているのを文章にします。

長い文章になりますが、しばらくお付き合いください

◎自己紹介

この人は何者なのかと言うと、本業は旅行作家なんです。

長浜とか滋賀県とか琵琶湖とか結構詳しくて、滋賀県に宿泊した泊数をいうと、100泊はしていまして、

実は滋賀県は私にとってけっこう興味が深い場所なんです。

◎古事記、神話の話

このことを話すのに、神話の話をしなくちゃいけないのですが。

・・・・以下、簡略して紹介します。

・天地初めの神、『アメノミナカヌシノミコト』が混沌とした渦の中から、日本列島を作ります。

・アメノミナカヌシノミコトの右目をこすると、

『イザナギノミコト』が、

左目をこすると、

『イザナミノミコト』が産まれます。

・この2人が日本に降り立って、結婚しなさいということになります。

そしてできた子供のひとり目が、

『アマテラスオオミカミ』

二人目が、『ツキヨミノミコト』

三人目が、『スサノオノミコト』です。

・スサノオが高天原で悪さをするので、アマテラスオオミカミが天岩戸(あまのいわと)に閉じこもってしまいます。

・アマテラスが天岩戸から出る条件として、スサノオを高天原から追放してほしいと言い、スサノオは高天原から出ていくことになります。

・スサノオは出雲の国に降り立つと、ひとりの人が悲しんでいます。

訳を聞くと、ヤマタノオロチが悪さをして、自分の娘を生贄に差し出さなければいないということです。

そこで、スサノオが酒樽を用意しろと言い、お酒を飲んで酔っ払ったオロチを切り落とします。

・ヤマタノオロチの尻尾を切ると、剣が入っていました。

これは後に、『草薙の剣』といい、皇室の三種の神器になりました。

・スサノオは助けた娘、『クシナダヒメ』と一緒に住むことになります。

この場所が八重垣神社(やえがきじんじゃ:島根県松江市)でした。

・スサノオノミコトとクシナダヒメが結婚をして、その孫に、

『オオクニヌシノミコト』が産まれます。

・スサノオの武勇の荒ぶる力と、オオクニヌシの心優しい温かさで、出雲の国は巨大な国に支配を広げていきます。

◎出雲の支配地域

出雲の国は九州、中国、四国全部と、日本列島半分を出雲が支配していきます。

糸魚川の『安曇野(あずみの:長野県安曇野市)』は“いずも”がなまって出来た地名です。

その他、渥美半島、熱海、伊豆大島、伊豆半島も『あずみ、えずみ、あずみの』からなまった言葉です。

今、土地のあざ名が全部書いているの風土記に、

『出雲国風土記(いずものくにふどき)』

というのがあります。

これまでに言った、出雲の支配地域の土地の名前が全部書いているのですが、支配地域の中にありながら、ぽっかりと穴が開いているかのように支配をしていないところがあるんです。

これが、高天原だったのではないかというのが私の推論です。

それはどこかというと・・・・

「湖東平野、琵琶湖の東岸です。」

滋賀県は小林正観の説によると高天原だったんです。

◎磐座(いわくら)研究家

小林正観は旅行作家と共に磐座の研究家だったんです。

今までに、神や宇宙と交信しているという人、10人に、

「磐座は何年前のものか」、と聞くと10人とも

「3万年前」と答えた。

そのあとに、磐座とは何かと聞くと、10人とも答えられなかった。

磐座を知らないで3万年前と答えたが、磐座が何かと聞くと答えられなかった。

(注:この10人といのは、横のつながりはなく、まったく別の場所で、別のときに聞いたそうです。)

◎近江の磐座

磐座は3万年前から、三角形のきれいな山のてっぺんにあるのですが、これを、

「神名備山(かんなびやま)」と言います。

近江には磐座を持っている山が50個もあるんです。

日本で一番密集している。ほとんどの山に登りましたが、日本でここだけおかしい。

滋賀県には滞在日数が多くて、三角形の山を見ると登ってみて磐座を確認した。

ひとつの地域で三角形の山があり、磐座があるところは他にないんです。

ここが高天原だったのではないか。

高天原は日本列島の中で稲作をするところ、それには淡水が絶対に必要なんです。

20万、30万の人たちが生活をするには、平坦の土地で、水があるところ。

条件として湖東平野しかない。

◎磐座の重さと、日本一の磐座

湖東平野の高天原に3万年前に磐座を作っていた人々がいた。

現在のクレーン車では35トンまでなら持ち上げることができます。

磐座はどのくらいの重さだったのでしょうか。

縦、横、高さが、3m×4m×5m、合計60立方メートルの岩があるとします。

石の比重というのが水に対して1.9。

つまり、3m×4m×5mの磐座は、約120トンあるんです。

この120トンが100個くらいの磐座が山の上に積んである。

どうして?

誰がやったのでしょう?

日本で一番大きな磐座は、私が知る限りでは広島県、安芸の宮島の弥山(みせん)です。

100トンくらいの磐座が100個くらい積んである。

どうして?

誰がやったのでしょう?

◎太郎坊について

太郎坊(たろうぼう:滋賀県近江八幡市)っていいうのはすごいキレイな磐座があるんです。

巨大な岩に、羊かんをたち落としたかのように1メートル幅に切ってある。

人間が切ったのであろう、南北にキレイに切ってあります。

太郎坊はおもしろい、切ってる場所がわかるので、見てみてください。

荒神山(こうじんやま:滋賀県彦根市)も磐座がある。

十三仏(じゅうさんぶつ:滋賀県近江八幡市)も山の上に磐座があります。

◎滋賀県の歴史

天皇家の歴史は建国から2700年あります。

滋賀県は3万年の歴史を持っている。

滋賀県の方は誇りに思っていいですよ。

暇があったら、三角形の山を見たら登ってみることをおすすめします。

今は、磐座はだいぶ破壊されてしまいました。

頂上にバカでかい岩が邪魔なので、そこにコンクリートの建物を建てるのに、叩き壊したのでしょう。

頂上から50、100mしたにゴロゴロした岩は全部叩き落とされたものです。

東西南北に方位石、「太陽石」といって、下の人たちに太陽の光を反射するのに、表面が磨かれた石があります。

太陽石も5,6個ありますね、近江には。

だれか、10年くらいかけて、「滋賀の磐座」って本を作ってくれないだろうか。

私がもし滋賀県に住んでいたら、旅行作家なんてしないで、磐座の研究をずっとしていたかもしれない。

今は登る体力がもたないので、できないのですが、だけど面白いですよ。

日本の創生起源というのは、滋賀県が高天原だったのではないかと私は思っているんです。

条件としては、淡水があること。湖東平野は日本で最大の水のかたまりがあったので、稲作がやりやすかった。

天皇家は日本に稲作を持ち込んできた民族の長であると思います。

長い文章になりますが、しばらくお付き合いください

◎自己紹介

この人は何者なのかと言うと、本業は旅行作家なんです。

長浜とか滋賀県とか琵琶湖とか結構詳しくて、滋賀県に宿泊した泊数をいうと、100泊はしていまして、

実は滋賀県は私にとってけっこう興味が深い場所なんです。

◎古事記、神話の話

このことを話すのに、神話の話をしなくちゃいけないのですが。

・・・・以下、簡略して紹介します。

・天地初めの神、『アメノミナカヌシノミコト』が混沌とした渦の中から、日本列島を作ります。

・アメノミナカヌシノミコトの右目をこすると、

『イザナギノミコト』が、

左目をこすると、

『イザナミノミコト』が産まれます。

・この2人が日本に降り立って、結婚しなさいということになります。

そしてできた子供のひとり目が、

『アマテラスオオミカミ』

二人目が、『ツキヨミノミコト』

三人目が、『スサノオノミコト』です。

・スサノオが高天原で悪さをするので、アマテラスオオミカミが天岩戸(あまのいわと)に閉じこもってしまいます。

・アマテラスが天岩戸から出る条件として、スサノオを高天原から追放してほしいと言い、スサノオは高天原から出ていくことになります。

・スサノオは出雲の国に降り立つと、ひとりの人が悲しんでいます。

訳を聞くと、ヤマタノオロチが悪さをして、自分の娘を生贄に差し出さなければいないということです。

そこで、スサノオが酒樽を用意しろと言い、お酒を飲んで酔っ払ったオロチを切り落とします。

・ヤマタノオロチの尻尾を切ると、剣が入っていました。

これは後に、『草薙の剣』といい、皇室の三種の神器になりました。

・スサノオは助けた娘、『クシナダヒメ』と一緒に住むことになります。

この場所が八重垣神社(やえがきじんじゃ:島根県松江市)でした。

・スサノオノミコトとクシナダヒメが結婚をして、その孫に、

『オオクニヌシノミコト』が産まれます。

・スサノオの武勇の荒ぶる力と、オオクニヌシの心優しい温かさで、出雲の国は巨大な国に支配を広げていきます。

◎出雲の支配地域

出雲の国は九州、中国、四国全部と、日本列島半分を出雲が支配していきます。

糸魚川の『安曇野(あずみの:長野県安曇野市)』は“いずも”がなまって出来た地名です。

その他、渥美半島、熱海、伊豆大島、伊豆半島も『あずみ、えずみ、あずみの』からなまった言葉です。

今、土地のあざ名が全部書いているの風土記に、

『出雲国風土記(いずものくにふどき)』

というのがあります。

これまでに言った、出雲の支配地域の土地の名前が全部書いているのですが、支配地域の中にありながら、ぽっかりと穴が開いているかのように支配をしていないところがあるんです。

これが、高天原だったのではないかというのが私の推論です。

それはどこかというと・・・・

「湖東平野、琵琶湖の東岸です。」

滋賀県は小林正観の説によると高天原だったんです。

◎磐座(いわくら)研究家

小林正観は旅行作家と共に磐座の研究家だったんです。

今までに、神や宇宙と交信しているという人、10人に、

「磐座は何年前のものか」、と聞くと10人とも

「3万年前」と答えた。

そのあとに、磐座とは何かと聞くと、10人とも答えられなかった。

磐座を知らないで3万年前と答えたが、磐座が何かと聞くと答えられなかった。

(注:この10人といのは、横のつながりはなく、まったく別の場所で、別のときに聞いたそうです。)

◎近江の磐座

磐座は3万年前から、三角形のきれいな山のてっぺんにあるのですが、これを、

「神名備山(かんなびやま)」と言います。

近江には磐座を持っている山が50個もあるんです。

日本で一番密集している。ほとんどの山に登りましたが、日本でここだけおかしい。

滋賀県には滞在日数が多くて、三角形の山を見ると登ってみて磐座を確認した。

ひとつの地域で三角形の山があり、磐座があるところは他にないんです。

ここが高天原だったのではないか。

高天原は日本列島の中で稲作をするところ、それには淡水が絶対に必要なんです。

20万、30万の人たちが生活をするには、平坦の土地で、水があるところ。

条件として湖東平野しかない。

◎磐座の重さと、日本一の磐座

湖東平野の高天原に3万年前に磐座を作っていた人々がいた。

現在のクレーン車では35トンまでなら持ち上げることができます。

磐座はどのくらいの重さだったのでしょうか。

縦、横、高さが、3m×4m×5m、合計60立方メートルの岩があるとします。

石の比重というのが水に対して1.9。

つまり、3m×4m×5mの磐座は、約120トンあるんです。

この120トンが100個くらいの磐座が山の上に積んである。

どうして?

誰がやったのでしょう?

日本で一番大きな磐座は、私が知る限りでは広島県、安芸の宮島の弥山(みせん)です。

100トンくらいの磐座が100個くらい積んである。

どうして?

誰がやったのでしょう?

◎太郎坊について

太郎坊(たろうぼう:滋賀県近江八幡市)っていいうのはすごいキレイな磐座があるんです。

巨大な岩に、羊かんをたち落としたかのように1メートル幅に切ってある。

人間が切ったのであろう、南北にキレイに切ってあります。

太郎坊はおもしろい、切ってる場所がわかるので、見てみてください。

荒神山(こうじんやま:滋賀県彦根市)も磐座がある。

十三仏(じゅうさんぶつ:滋賀県近江八幡市)も山の上に磐座があります。

◎滋賀県の歴史

天皇家の歴史は建国から2700年あります。

滋賀県は3万年の歴史を持っている。

滋賀県の方は誇りに思っていいですよ。

暇があったら、三角形の山を見たら登ってみることをおすすめします。

今は、磐座はだいぶ破壊されてしまいました。

頂上にバカでかい岩が邪魔なので、そこにコンクリートの建物を建てるのに、叩き壊したのでしょう。

頂上から50、100mしたにゴロゴロした岩は全部叩き落とされたものです。

東西南北に方位石、「太陽石」といって、下の人たちに太陽の光を反射するのに、表面が磨かれた石があります。

太陽石も5,6個ありますね、近江には。

だれか、10年くらいかけて、「滋賀の磐座」って本を作ってくれないだろうか。

私がもし滋賀県に住んでいたら、旅行作家なんてしないで、磐座の研究をずっとしていたかもしれない。

今は登る体力がもたないので、できないのですが、だけど面白いですよ。

日本の創生起源というのは、滋賀県が高天原だったのではないかと私は思っているんです。

条件としては、淡水があること。湖東平野は日本で最大の水のかたまりがあったので、稲作がやりやすかった。

天皇家は日本に稲作を持ち込んできた民族の長であると思います。

近江高天原の仮説

2012年9月5日

京都国立博物館に行ってきました。

特別展覧会の「大出雲展」があり、何か近江高天原のヒントがあるかなと思い見に行きました。

大出雲展には高天原のことは書いてませんでしたが、グッズ販売コーナーで本を買いました。

『古代日本の輝き』 上田正昭著

その本の中にこんな一文がありました。

「日本の神話に登場する高天原とはいったいどこか。

古来いろいろな迷論、珍説が唱えられてきた。

ある人は大和であるといい、またある者は滋賀県野洲のあたりだといい、そして他の方は福岡県の夜須(やす)付近だと想定した。」

なんと滋賀県の、それも野洲あたりだと言う人がいるというではありませんか!?

この本にははっきりと高天原の場所を限定する文は書いてませんでしたが、そういう人の存在があると分かっただけでも発見でした。

といいますのが、今まで数々の近江の磐座を見てきて、ある共通点に気づき、仮説を立てたからでした。

それは・・・・

『近江磐座はほとんどが野洲の三上山の方角を向いている。

近江高天原は三上山を中心にあったのではないだろうか。』

というものです。

その仮説を実証すべく、今後も近江磐座研究会は研究を続けていこうと思います。

京都国立博物館に行ってきました。

特別展覧会の「大出雲展」があり、何か近江高天原のヒントがあるかなと思い見に行きました。

大出雲展には高天原のことは書いてませんでしたが、グッズ販売コーナーで本を買いました。

『古代日本の輝き』 上田正昭著

その本の中にこんな一文がありました。

「日本の神話に登場する高天原とはいったいどこか。

古来いろいろな迷論、珍説が唱えられてきた。

ある人は大和であるといい、またある者は滋賀県野洲のあたりだといい、そして他の方は福岡県の夜須(やす)付近だと想定した。」

なんと滋賀県の、それも野洲あたりだと言う人がいるというではありませんか!?

この本にははっきりと高天原の場所を限定する文は書いてませんでしたが、そういう人の存在があると分かっただけでも発見でした。

といいますのが、今まで数々の近江の磐座を見てきて、ある共通点に気づき、仮説を立てたからでした。

それは・・・・

『近江磐座はほとんどが野洲の三上山の方角を向いている。

近江高天原は三上山を中心にあったのではないだろうか。』

というものです。

その仮説を実証すべく、今後も近江磐座研究会は研究を続けていこうと思います。